Приволжск

| Первое упоминание: | 1484 год |

| Население: | 16,5 тыс чел |

| Жители: | приволжане |

| Часовой пояс: | UTC+3 |

| Время: | московское |

| Телефонный код: | +7 49339 |

| Почтовый индекс: | 155550 |

| День города: | второе воскресенье июня |

История заселения и освоения Верхнего Поволжья уходит в глубь веков. Первые поселенцы появились здесь с незапамятных времен. Раскопки курганов, топонимика указывает на то, что территория нынешнего Плеса была заселена ранее девятого века. Тогда здесь обитали угро-финские племена: меря, мурома, весь. Постепенно эти племена были оттеснены за Волгу, часть слилась со славянами.

В грамоте боярина С. Сабурова 1484 года упоминается село Яковлевское. В 1560 году село перешло во владение Ипатьевского монастыря. В 1763 году в селе проживало 620 душ. С 1774 года село Яковлевское приписано к Коллегии экономии. Постановлением ВЦИК от 2 декабря 1918 года был образован Яковлевский сельский Совет. В 1924 году село Большое Яковлевское было преобразовано в рабочий посёлок Яковлевский. Указом президиума Верховного Совета РСФСР от 26 октября 1938 года рабочий посёлок Яковлевский преобразован в город Приволжск.

Район образован в 1983 году. В состав района входят 5 поселений: 2 городских поселения и 3 сельских поселения. Всего на территории района расположены 106 населенных пунктов. Площадь занимаемая районом — 601,8 кв. км. Расстояние от г. Приволжска до областного центра 55 км.

Просторы Приволжского района дают широкие возможности для развития рекреационного туризма. Знаменитый волжский город Плес с прилегающими к нему землями имеет наибольшим туристско-рекреационным потенциалом. Плес обладает несомненными конкурентными преимуществами в сравнении с другими городами и территориями Ивановской области.

В настоящее время в Приволжске ведется строительство уникального комплекса православного паломничества, входящего в состав Свято-Никольского женского монастыря Иваново-Вознесенской и Кинешемской епархии.

Источник

У Шуи есть родня на Валдае

Как отметил Кирилл Балдин, «чуть менее древние, чем Плёс и Юрьевец, в Ивановской области города, основанные во времена монголо-татарского ига: Шуя, Лух, Кинешма». Добавить к этому списку можно и Гаврилов Посад.

Ряд историков уверяют, что Шуя в русских летописях упоминается уже в 1393–1394 годах как значительный населенный пункт Нижегородского княжества. Хотя как поселение, без сомнений, возникла гораздо раньше. Возможно, Шуя была в числе городов-крепостей, строившихся в XIII веке по указанию великого князя Юрия Всеволодовича перед нашествием Батыя.

Город назван по реке Шуе, которая впадает в Тезу. У Шуи есть несколько тезок. Это реки в бассейне Онежского озера, Белого моря, притоки Орши, Унжи. Есть поэтому тезки и у города. Например, деревня Шуя Валдайского района Новгородской области. Название может происходить от финского слова «суо» (болото, озеро, болотистая местность). По другой версии, менее вероятной, наименование восходит к древнеславянскому «ошую», то есть «слева», «по левую руку» (в данном случае «на левом берегу»)».

Как город наша Шуя впервые упоминается в 1539 году, а до этого времени была известна как Борисоглебская слобода (по церкви благоверных князей Бориса и Глеба). В целом об истории Шуи до начала XVII века известно мало. Среди главных причин — утрата древних актов города в Смутное время, а также отсутствие масштабных археологических исследований.

Интересные факты о Шуе

Наиболее раннее упоминание о Шуе связано с князем Василием Кирдяпой, которому она была дана московским князем Василием Дмитриевичем. Сын Кирдяпы, Юрий, стал основателем знаменитого рода князей Шуйских. К этому роду принадлежал царь Василий Иванович Шуйский (годы правления 1606–1610).

Из венценосных особ в Шуе побывали Иван Грозный (во время похода на Казань в 1549-м), Пётр I (в 1722 году по пути в Персидский поход). В 1729 году в Шуе жила дочь Петра I царевна Елизавета, которая любила охотиться в окрестных лесах. В 1837-м, путешествуя по России в сопровождении известного русского поэта Василия Жуковского, Шую посетил будущий император Александр II.

Достопримечательности города Приволжск (Ивановская область)

История Приволжска, а точнее, письменное упоминание о нем, начинается в 1485 году. Ранее город носил название Яковлевское и включал в себя всего 620 душ. Такие данные сохранились в монастырской ведомости. Как и другие города Ивановской области, Приволжск отличался текстильной деятельностью. Поначалу открывались ручные мануфактуры. Позднее, к XIX веку открываются и первые механические фабрики. Первой из таких была фабрика купца Сидорова на 200 станков. Производство расширялось, появлялись новые технологии, увеличивались объемы продаж. Все это положительно сказывалось на развитии Яковлевского комбината. По больше части комбинат производил полотна изо льна, которые пользовались большим спросом как в нашей области, так и в зарубежных городах. Благодаря немаленьким доходам, в бывшем Приволжске строится старообрядческая церковь, каменные постройки, одной из которых является первая больница с родильным отделением. Так как основной работой сельчан был труд на фабрике, в связи с этим Яковлевское получает название рабочего поселка. А к 40-м годам XX века поселок объединяется с близлежащими поселениями и получает новый статус — статус города. Название же было дано городу по наличию в нем Приволжской мануфактуры — того самого льняного комбината, который и поднял весь город. Реки, окружающие город, носят название — Шача и Таха.

В Приволжске есть особенный ключ, который именуется «Святой родничок». Он включает в себя воды реки Таха. Сегодня родник укреплен от непогоды деревянными конструкциями. Рядом с ключом расположился красивый парк-лес, липы которого посажены более 90 лет назад. По сведениям, которые сохранились до сегодняшнего дня, ранее возле ключа была часовенка, которая была разрушена в советское время. А сам родник как в прошлые века, так и ныне, является великим священным местом. Здесь люди не только получают чистую питьевую воду, но и совершают обряды религиозного характера. Для отдыха всей семьей для жителей и гостей Приволжска были предусмотрены два парка: парк «Текстильщик» и Березовая роща в районе химподготовки. Первый парк представляет собой насаждение сосен, лип, берез и кедра. Красивые кустарники, декоративно украшенные, представлены сиренью и акацией. Несмотря на всю свою красоту, «Текстильщик» периодически терял свой внешний облик. Всему виной — горожане, не всегда способные ухаживать за аллеей.

Второй парк также имеет искусственное происхождение и в основном состоит из насаждений березы бородавчатой. Роща расположилась недалеко от реки Шача, что придает парку еще больший уют. Среди памятников архитектуры на первом месте стоит Никольский женский монастырь, расположившийся на улице Революционная. Проезжая по дороге из Иванова до Плеса, эту церковь можно увидеть в любую погоду. Основан храм был в 1779 году на месте деревянной церкви, которая, в свою очередь, была известна с 1523 года. Несмотря на свое раннее происхождение, судьба здания нередко была печальной. Так, с середины XX века, храм закрыли и использовали помещение в качестве склада. В конце столетия были попытки вернуть церковь к настоящей жизни. Однако власти были против такого поворота. Ситуация решилась сама собой — во время непогоды колокол рухнул вниз, разрушив все то, куда он приземлился. Так верующие и получили церковь. Сегодня храм имеет весьма красивый и торжественный вид и представляет собой символ города Приволжска. Кроме этого достояния города, в наше время в Приволжск едут со всех концов области за украшениями как из золота, так и из других драгоценных материалов. Ювелирный завод под названием Красная пресня является одним из самых популярных во всей округе.

Еще один город, еще один населенный пункт на этом участке «Золотого кольца» России (дальше — за Волгореченском) обязан своим названием величавой и красивой Волге-реке. Это город Приволжск. Он находится уже в Ивановской области.

Город оправдывает свое имя: он расположен не непосредственно на берегу реки, а немного поодаль, южнее, как бы при Волге, на берегу ее правого притока — реки Шачи. Приставка при- не редкий «гость» в составе географических названий, и в частности названий населенных пунктов. Она несет в себе пространственную смысловую характеристику «у, возле, близ». Именно таково ее содержание в топонимах Приаргунск (поселок близ реки Аргунь), Прикумск (город на реке Кума в Ставропольском крае, ныне называющийся по-иному— Буденновск), Приозерск (город в Ленинградской области, на северо-западном берегу Ладожского озера) и ряде других. К ним относится и топоним Приволжск — название города на «Золотом кольце» России.

Плес

Анна

Главная достопримечательность Ивановской области — это, конечно же, город Плес. Не случайно его окрестности выбрали первые лица нашего государства для своих дачных резиденций.

Места здесь наиживописнейшие. Городок расположился на высоком берегу Волги. Волга здесь не петляет, а течет прямо, отсюда и название города. Плес был впервые упомянут в летописях в начале 12 века. До строительства железной дороги в 1867 году он являлся крупным портом на Волге для перевозки текстильной продукции, затем пришел в упадок. Жизнь в городке стала тихой и размеренной.

Читайте статью Что посмотреть по пути из Москвы в Иваново.

Музей Левитана в Плесе

В 1888 году в городе побывал великий русский художник-пейзажист Исаак Левитан и избрал его местом своей летней резиденции.

Здесь им были написаны известные полотна “Тихая обитель”, “Вечерний звон” и другие.

В 1972 году в городе был открыт Дом-музей Левитана, в котором находятся многие из его картин, а также работы других художников-передвижников – Поленова, Саврасова, Шишкина и других.

Музей расположен по адресу ул. Луначарского, 4/1, тел. экскурсионного отдела: (49339) 4-37-82. Ссылка на сайт музея.

К сожалению, попасть в этот музей при посещении Плеса мне не удалось. В 2014 году произошла кража пяти картин музея. После этого там долгое время велись следственные действия, и музей был закрыт. В настоящее время экспозиция музея снова возобновлена. Зато я попала в музей русского пейзажа. Там находятся картины современных художников-пейзажистов, многие из которых творили здесь же в Плесе. В музее можно купить книги о живописи, репродукции картин и другие сувениры.

В городе действуют еще несколько интересных музеев: музей нарордных промыслов, музей древнерусской семьи, музей древнего рыболовства, галереи художников.

Памятники Плеса

Несмотря на то, что численность населения современного Плеса составляет всего около 2000 человек, он, как и положено древнерусскому городу, расположился на 7 холмах. Самый известный из них получил название Гора Левитана. Здесь расположена скульптурная композиция “Палитра”, изображающая художника. Мне посчастливилось увидеть его в сентябре. Художник стоит с мольбертом на высоком берегу Волги, глядя на пейзаж, как будто сошедший с полотна его знаменитой “Золотой осени”. Рядом находится деревянная Воскресенская церковь, привезенная сюда на место сгоревшей часовни Перопавловского храма, запечатленной на картине Левитана “Над вечным покоем”. Каменный храм в период Советской власти был разобран, а в сохранившемся здании трапезной оборудована электроподстанция. В настоящее время подстанция перенесена, и здание вновь передано под храм.

В 2010 году к 600-летию города был установлен еще один памятник Левитану недалеко от его дома-музея. Напротив музея пейзажа находится скульптура “Дачница”, прототипом для которой считается подруга Левитана художница Софья Кувшинникова. Еще одна знаменитая скульптура Плеса – “Кошка”, прообразом которой послужила кошка Муха, погибшая, защищая своих котят от собак. Есть здесь и другие интересные памятники – князю Василию, основателю Плесской крепости, “Городовой”, “Капитан” и другие.

Гостиницы Плеса

В Плесе порядка 50 гостиниц разного уровня. Цены здесь немаленькие, но, несмотря на это, места в гостиницах хорошо разбираются, особенно в летний период. Достаточно демократичные цены имеют гостиницы – Фаворит и Гостевой дом Итиль. Популярностью пользуется отель Вилла Фортеция с собственным СПА и велнес центрами. Места в отеле быстро заканчиваются, и их лучше бронировать заранее.

Анна

В период проведения фестивалей — а это знаменитый международный фестиваль «Зеркало» имени Андрея Тарковского, Левитановский музыкальный фестиваль и другие — места в гостиницах сложно найти не только в Плесе, но даже и в Иваново.

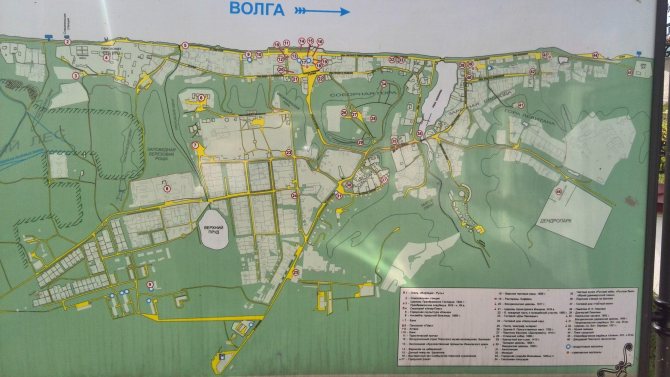

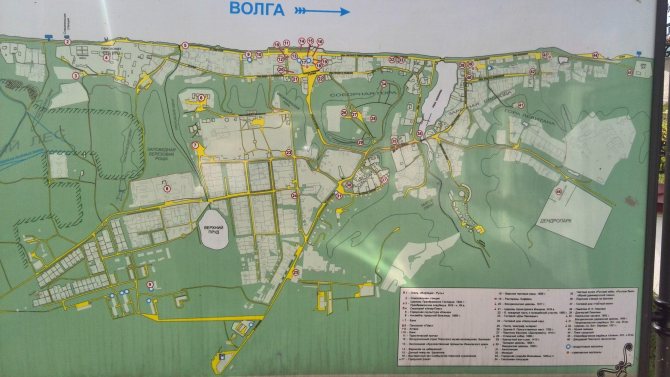

Интерактивная карта отелей Плеса:

Как добраться до Плеса

В Плес ежедневно отправляется автобус из Москвы. Автобусы из Иваново курсируют примерно каждый час. Расстояние от Плеса до Иваново около 85 км. Расписание автобусов и цены смотрите ЗДЕСЬ.

Что еще нужно сделать в Плесе

1. Пройтись по набережной. Ее протяженность около 2 км, набережная очень живописна. 2. Купить сувениры на старинной Торговой площади. 3. В летнее время посетить один из песчаных пляжей и искупаться в Волге. 4. Зимой покататься на горных лыжах. 5. Поучаствовать в детских и взрослых мастер-классах музеев города.

Город Приволжск Ивановской области

Приволжск — последняя остановка на пути из Иванова в Плёс и тоже очень интересный городок, как и Фурманов, он не заберет у вас много времени, но дополнит общую картину новыми впечатлениями.

Как я уже писала, именно отсюда можно, не возвращаясь в Иваново, уехать в Кострому. Автобус Иваново-Кострома пересекает городскую границу и почти сразу сворачивает по дороге влево, на этом повороте стоит безымянная остановка с видом на Никольский монастырь.

Около нее останавливается автобус и подсаживает к себе пассажиров на пути в Кострому. Так что, если хотите из Плеса уехать в Кострому, то доезжайте до Приволжска, пройдитесь по центру от автовокзала до этой остановки — и езжайте прямиком в Кострому!

Никольский женский монастырь был основан в Приволжске в 1998 году, а вот монастырский красавец — барочный Свято-Никольский храм — был построен еще в восемнадцатом веке, в 1779 году.

На берегу реки Таха, неподлеку от родника, в 2009 году была построена деревянная Часовня-купальня Николая Чудотворца, ее хорошо видно по правую сторону дороги (Иваново-Плес).

На главной площади города — площади Революции — стоит памятник Ленину, куда же без него, и фотографировать его бы я не стала, но он так забавно смотрелся на фоне храма, что рука сама потянулась за фотоаппаратом.

И как только храм уцелел, и кому только в голову пришло поставить Ленина на таком фоне — вот интересные вопросы. Кто знает ответы, отзовитесь!

Несмотря на очень небольшой возраст (городу в этом году исполняется всего-то 80 лет), Приволжск может похвастаться интересной архитектурой.

Это городская библиотека:

А это старинный особняк девятнадцатого века:

Прочитала, что таких особняков много на улице Революционной, может, кому эта информация пригодится. Кстати, библиотека — как раз стоит на революционной, а вот этот домик на какой улице — не смогла восстановить, гугл картинки не дает.

И хотя фотографировать из автобуса на ходу — занятие неблагодарное, я все же рада, что делала это.

Источник

Отрывок, характеризующий Приволжск

– Пойдем к сестре, – сказал князь Андрей, возвратившись к Пьеру; – я еще не видал ее, она теперь прячется и сидит с своими божьими людьми. Поделом ей, она сконфузится, а ты увидишь божьих людей. C’est curieux, ma parole. [Это любопытно, честное слово.] – Qu’est ce que c’est que [Что такое] божьи люди? – спросил Пьер – А вот увидишь. Княжна Марья действительно сконфузилась и покраснела пятнами, когда вошли к ней. В ее уютной комнате с лампадами перед киотами, на диване, за самоваром сидел рядом с ней молодой мальчик с длинным носом и длинными волосами, и в монашеской рясе. На кресле, подле, сидела сморщенная, худая старушка с кротким выражением детского лица. – Andre, pourquoi ne pas m’avoir prevenu? [Андрей, почему не предупредили меня?] – сказала она с кротким упреком, становясь перед своими странниками, как наседка перед цыплятами. – Charmee de vous voir. Je suis tres contente de vous voir, [Очень рада вас видеть. Я так довольна, что вижу вас,] – сказала она Пьеру, в то время, как он целовал ее руку. Она знала его ребенком, и теперь дружба его с Андреем, его несчастие с женой, а главное, его доброе, простое лицо расположили ее к нему. Она смотрела на него своими прекрасными, лучистыми глазами и, казалось, говорила: «я вас очень люблю, но пожалуйста не смейтесь над моими ». Обменявшись первыми фразами приветствия, они сели. – А, и Иванушка тут, – сказал князь Андрей, указывая улыбкой на молодого странника. – Andre! – умоляюще сказала княжна Марья. – Il faut que vous sachiez que c’est une femme, [Знай, что это женщина,] – сказал Андрей Пьеру. – Andre, au nom de Dieu! [Андрей, ради Бога!] – повторила княжна Марья. Видно было, что насмешливое отношение князя Андрея к странникам и бесполезное заступничество за них княжны Марьи были привычные, установившиеся между ними отношения. – Mais, ma bonne amie, – сказал князь Андрей, – vous devriez au contraire m’etre reconaissante de ce que j’explique a Pierre votre intimite avec ce jeune homme… [Но, мой друг, ты должна бы быть мне благодарна, что я объясняю Пьеру твою близость к этому молодому человеку.] – Vraiment? [Правда?] – сказал Пьер любопытно и серьезно (за что особенно ему благодарна была княжна Марья) вглядываясь через очки в лицо Иванушки, который, поняв, что речь шла о нем, хитрыми глазами оглядывал всех. Княжна Марья совершенно напрасно смутилась за своих. Они нисколько не робели. Старушка, опустив глаза, но искоса поглядывая на вошедших, опрокинув чашку вверх дном на блюдечко и положив подле обкусанный кусочек сахара, спокойно и неподвижно сидела на своем кресле, ожидая, чтобы ей предложили еще чаю. Иванушка, попивая из блюдечка, исподлобья лукавыми, женскими глазами смотрел на молодых людей. – Где, в Киеве была? – спросил старуху князь Андрей. – Была, отец, – отвечала словоохотливо старуха, – на самое Рожество удостоилась у угодников сообщиться святых, небесных тайн. А теперь из Колязина, отец, благодать великая открылась… – Что ж, Иванушка с тобой? – Я сам по себе иду, кормилец, – стараясь говорить басом, сказал Иванушка. – Только в Юхнове с Пелагеюшкой сошлись… Пелагеюшка перебила своего товарища; ей видно хотелось рассказать то, что она видела. – В Колязине, отец, великая благодать открылась. – Что ж, мощи новые? – спросил князь Андрей. – Полно, Андрей, – сказала княжна Марья. – Не рассказывай, Пелагеюшка. – Ни… что ты, мать, отчего не рассказывать? Я его люблю. Он добрый, Богом взысканный, он мне, благодетель, рублей дал, я помню. Как была я в Киеве и говорит мне Кирюша юродивый – истинно Божий человек, зиму и лето босой ходит. Что ходишь, говорит, не по своему месту, в Колязин иди, там икона чудотворная, матушка пресвятая Богородица открылась. Я с тех слов простилась с угодниками и пошла… Все молчали, одна странница говорила мерным голосом, втягивая в себя воздух. – Пришла, отец мой, мне народ и говорит: благодать великая открылась, у матушки пресвятой Богородицы миро из щечки каплет… – Ну хорошо, хорошо, после расскажешь, – краснея сказала княжна Марья. – Позвольте у нее спросить, – сказал Пьер. – Ты сама видела? – спросил он. – Как же, отец, сама удостоилась. Сияние такое на лике то, как свет небесный, а из щечки у матушки так и каплет, так и каплет… – Да ведь это обман, – наивно сказал Пьер, внимательно слушавший странницу. – Ах, отец, что говоришь! – с ужасом сказала Пелагеюшка, за защитой обращаясь к княжне Марье. – Это обманывают народ, – повторил он. – Господи Иисусе Христе! – крестясь сказала странница. – Ох, не говори, отец. Так то один анарал не верил, сказал: «монахи обманывают», да как сказал, так и ослеп. И приснилось ему, что приходит к нему матушка Печерская и говорит: «уверуй мне, я тебя исцелю». Вот и стал проситься: повези да повези меня к ней. Это я тебе истинную правду говорю, сама видела. Привезли его слепого прямо к ней, подошел, упал, говорит: «исцели! отдам тебе, говорит, в чем царь жаловал». Сама видела, отец, звезда в ней так и вделана. Что ж, – прозрел! Грех говорить так. Бог накажет, – поучительно обратилась она к Пьеру. – Как же звезда то в образе очутилась? – спросил Пьер. – В генералы и матушку произвели? – сказал князь Aндрей улыбаясь. Пелагеюшка вдруг побледнела и всплеснула руками. – Отец, отец, грех тебе, у тебя сын! – заговорила она, из бледности вдруг переходя в яркую краску. – Отец, что ты сказал такое, Бог тебя прости. – Она перекрестилась. – Господи, прости его. Матушка, что ж это?… – обратилась она к княжне Марье. Она встала и чуть не плача стала собирать свою сумочку. Ей, видно, было и страшно, и стыдно, что она пользовалась благодеяниями в доме, где могли говорить это, и жалко, что надо было теперь лишиться благодеяний этого дома. – Ну что вам за охота? – сказала княжна Марья. – Зачем вы пришли ко мне?… – Нет, ведь я шучу, Пелагеюшка, – сказал Пьер. – Princesse, ma parole, je n’ai pas voulu l’offenser, [Княжна, я право, не хотел обидеть ее,] я так только. Ты не думай, я пошутил, – говорил он, робко улыбаясь и желая загладить свою вину. – Ведь это я, а он так, пошутил только. Пелагеюшка остановилась недоверчиво, но в лице Пьера была такая искренность раскаяния, и князь Андрей так кротко смотрел то на Пелагеюшку, то на Пьера, что она понемногу успокоилась. Странница успокоилась и, наведенная опять на разговор, долго потом рассказывала про отца Амфилохия, который был такой святой жизни, что от ручки его ладоном пахло, и о том, как знакомые ей монахи в последнее ее странствие в Киев дали ей ключи от пещер, и как она, взяв с собой сухарики, двое суток провела в пещерах с угодниками. «Помолюсь одному, почитаю, пойду к другому. Сосну, опять пойду приложусь; и такая, матушка, тишина, благодать такая, что и на свет Божий выходить не хочется». Пьер внимательно и серьезно слушал ее. Князь Андрей вышел из комнаты. И вслед за ним, оставив божьих людей допивать чай, княжна Марья повела Пьера в гостиную. – Вы очень добры, – сказала она ему. – Ах, я право не думал оскорбить ее, я так понимаю и высоко ценю эти чувства!

Коронавирус в Ивановской области на 18 мая 2021 по городам и районам: сколько заболело

| Город | |

| Приволжск | |

| Флаг | |

| 57°23′00″ с. ш. 41°17′00″ в. д.HGЯO | |

| Страна | Россия Россия |

| Субъект Федерации | Ивановская область |

| Муниципальный район | Приволжский |

| Городское поселение | Приволжское |

| Глава города | Астафьева Ирина Леонидовна |

| История и география | |

| Первое упоминание | 1485 |

| Прежние названия | до 1924 — Яковлевское до 1938 — Яковлевский |

| Город с | 1938 |

| Площадь | 16 км² |

| Высота центра | 110 м |

| Часовой пояс | UTC+3 |

| Население | |

| Население | ↘15 824[1] человека (2017) |

| Агломерация | 20 000 |

| Этнохороним | приволжане, приволжанин, приволжанка |

| Цифровые идентификаторы | |

| Телефонный код | +7 49339 |

| Почтовый индекс | 155550 |

| Код ОКАТО | 24 220 506 |

| Код ОКТМО | 24 620 106 001 |

| privadmin.ru | |

| Приволжск | |

| Аудио, фото и видео на Викискладе | |

— город (с 1938[2]) в России, административный центр Приволжского района Ивановской области. Известен с 1485 года.

Население — 15 824[1] чел. (2017).

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» Приволжское городское поселение включено в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода), в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения»[3].

Примечания

- ↑ 123

www.gks.ru/free_doc/doc_2016/bul_dr/mun_obr2016.rar Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2021 года - СССР. Административно-территориальное деление союзных республик на 1 января 1980 года / Составители В. А. Дударев, Н. А. Евсеева. — М.: Изд-во «Известия Советов народных депутатов СССР», 1980. — 702 с. — С. 122.

- Распоряжение Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов»

- ↑ 1234567891011

www.MojGorod.ru/ivanovsk_obl/privolzhsk/index.html Народная энциклопедия «Мой город». Приволжск - [demoscope.ru/weekly/ssp/rus59_reg2.php Всесоюзная перепись населения 1959 года. Численность городского населения РСФСР, её территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу] (рус.). Демоскоп Weekly. Проверено 25 сентября 2013. [www.webcitation.org/6GDOghWC9 Архивировано из первоисточника 28 апреля 2013].

- [demoscope.ru/weekly/ssp/rus70_reg2.php Всесоюзная перепись населения 1970 года Численность городского населения РСФСР, её территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу.] (рус.). Демоскоп Weekly. Проверено 25 сентября 2013. [www.webcitation.org/6GDOiMstp Архивировано из первоисточника 28 апреля 2013].

- ↑ 123

[ivanovo.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ivanovo/resources/4ce371004da3f783837cf741cd117b4b/itogi_vpn2010_table_volume_1.pdf Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года, том 1. Численность и размещение населения Ивановской области]. Проверено 8 августа 2014. [www.webcitation.org/6Rfo0NidC Архивировано из первоисточника 8 августа 2014]. - [www.perepis2002.ru/ct/doc/1_TOM_01_04.xls Всероссийская перепись населения 2002 года. Том. 1, таблица 4. Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, районов, городских поселений, сельских населённых пунктов — райцентров и сельских населённых пунктов с населением 3 тысячи и более]. [www.webcitation.org/65AdCU0q3 Архивировано из первоисточника 3 февраля 2012].

- [www.gks.ru/bgd/regl/B09_109/IssWWW.exe/Stg/d01/tabl-21-09.xls Численность постоянного населения Российской Федерации по городам, посёлкам городского типа и районам на 1 января 2009 года]. Проверено 2 января 2014. [www.webcitation.org/6MJmu0z1u Архивировано из первоисточника 2 января 2014].

- [www.gks.ru/free_doc/doc_2012/bul_dr/mun_obr2012.rar Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям. Таблица 35. Оценка численности постоянного населения на 1 января 2012 года]. Проверено 31 мая 2014. [www.webcitation.org/6PyOWbdMc Архивировано из первоисточника 31 мая 2014].

- [www.gks.ru/free_doc/doc_2013/bul_dr/mun_obr2013.rar Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2013 года. — М.: Федеральная служба государственной статистики Росстат, 2013. — 528 с. (Табл. 33. Численность населения городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, городских населённых пунктов, сельских населённых пунктов)]. Проверено 16 ноября 2013. [www.webcitation.org/6LAdCWSxH Архивировано из первоисточника 16 ноября 2013].

- [www.gks.ru/free_doc/doc_2014/bul_dr/mun_obr2014.rar Таблица 33. Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2014 года]. Проверено 2 августа 2014. [www.webcitation.org/6RWqP50QK Архивировано из первоисточника 2 августа 2014].

- [www.gks.ru/free_doc/doc_2015/bul_dr/mun_obr2015.rar Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2015 года]. Проверено 6 августа 2015. [www.webcitation.org/6aaNzOlFO Архивировано из первоисточника 6 августа 2015].

История

В грамоте боярина Семёна Пешкова-Сабурова 1485 года упоминается село Яковлевское. В 1560 году село перешло во владение Ипатьевского монастыря. В 1763 году в селе проживало 620 душ. С 1774 года село Яковлевское приписано к Коллегии экономии.

Постановлением ВЦИК от 2 декабря 1918 года был образован Яковлевский сельский Совет. В 1924 году село Большое Яковлевское было преобразовано в рабочий посёлок Яковлевский. Указом президиума Верховного Совета РСФСР от 26 октября 1938 года рабочий посёлок Яковлевский преобразован в город Приволжск.

Население

| Численность населения | ||||||

| 1897 | 1926 | 1931[4] | 1939[4] | 1959[5] | 1967[4] | 1970[6] |

| 5000 | ↗9743 | ↘7000 | ↗14 700 | ↗18 723 | ↗21 000 | ↘19 771 |

| 1979[7] | 1989[7] | 1992[4] | 1996[4] | 1998[4] | 2002[8] | 2003[4] |

| ↗20 362 | ↗20 574 | ↗20 600 | ↘20 300 | ↘20 000 | ↘18 385 | ↗18 400 |

| 2005[4] | 2006[4] | 2007[4] | 2008 | 2009[9] | 2010[7] | 2011[4] |

| ↘18 000 | ↘17 700 | ↘17 500 | ↘16 948 | ↗17 245 | ↘16 747 | ↘16 700 |

| 2012[10] | 2013[11] | 2014[12] | 2015[13] | 2016[14] | 2017[1] | |

| ↘16 570 | ↘16 485 | ↘16 358 | ↘16 137 | ↘15 915 | ↘15 824 | |

Население[ | ]

| Численность населения | ||||||||

| 1897 | 1926 | 1931[4] | 1939[5] | 1959[6] | 1967[4] | 1970[7] | 1979[8] | 1989[8] |

| 5000 | ↗9743 | ↘7000 | ↗14 669 | ↗18 723 | ↗21 000 | ↘19 771 | ↗20 362 | ↗20 574 |

| 1992[4] | 1996[4] | 1998[4] | 2002[9] | 2003[4] | 2005[4] | 2006[4] | 2007[4] | 2008 |

| ↗20 600 | ↘20 300 | ↘20 000 | ↘18 385 | ↗18 400 | ↘18 000 | ↘17 700 | ↘17 500 | ↘16 948 |

| 2009[10] | 2010[8] | 2011[4] | 2012[11] | 2013[12] | 2014[13] | 2015[14] | 2016[15] | 2017[16] |

| ↗17 245 | ↘16 747 | ↘16 700 | ↘16 570 | ↘16 485 | ↘16 358 | ↘16 137 | ↘15 915 | ↘15 824 |

| 2018[17] | 2019[18] | 2020[1] | ||||||

| ↘15 530 | ↘15 302 | ↘15 264 | ||||||

На 1 января 2021 года по численности населения город находился на 779 месте из 1115[19]городов Российской Федерации[20].

Комплекс православного паломничества

В Приволжске создан уникальный комплекс православного паломничества, входящий в состав Свято-Никольского женского монастыря Иваново-Вознесенской и Кинешемской епархии. В состав комплекса входят следующие элементы:

- Большая купель (используется в качестве места купания в святом источнике, представляет собой деревянную постройку с шатровой крышей и куполом на вершине) — построена, функционирует;

- Малая купель (место для купания в святом источнике на открытом воздухе) — идет подготовка к строительству;

- Часовня — подготовка проектно-сметной документации;

- Кофейня (место для отдыха, в котором предполагается осуществлять продажу готового кофе, чая, сладостей, блюд монастырской пищи) — идет подготовка к строительству;

- Церковная лавка (место продажи православной символики, икон и др.) — идет подготовка к строительству;

- Гостиничный комплекс для паломников (представляет собой комплекс деревянный построек в деревенском стиле для остановки паломников на территории комплекса) — идет подготовка к строительству;

- Прогулочная территория в составе с пешеходным мостом через реку Таха — идет подготовка к строительству.

Территория комплекса расположена на ровном берегу реки Таха по левую сторону от Мухинского моста по пути следования по трассе «Иваново — Плёс». Настоящая территория подвержена весеннему половодью, в связи с чем для строительства комплекса произведено укрепление береговой полосы. В итоге комплекс должен представлять собой уютный уголок для отдыха и для поддержания православных традиций, с оригинальным местом для прогулки в атмосфере деревенского быта, в сочетании с современным стилем обслуживания.

Природно-ландшафтный комплекс

Характерной чертой района является наличие чистой окружающей среды, живописных лесных и речных угодий, ресурсов для любительской охоты и рыбалки, сбора ягод и грибов, достопримечательных пригородов. В лесах много грибов, ягод (малина, черника, клюква, брусника), растет лесной орех, водятся дикие копытные животные, пушной зверь, боровая и болотная дичь. Охотничьи угодья расположены за д. Макарово, с. Сараево, д. Обернишино, д. Петровское, п. Пеньки. В районе имеется следующие озера и искусственные водоемы: у д. Благинино есть Большой Паскарин пруд, озеро Меленковское у д. Меленки, Карбушевское водохранилище у д. Карбушево, искусственный водоем «Березка», барский пруд в с. Ногино. Все они являются местами отдыха населения.

Плёс является городом — парком. На горном ландшафте Плёса сложилась природная микрозона, резко выделяющаяся на фоне всего Поволжья. Город окружен кольцом густых лесов, на улицах растут вековые деревья (тополя, клены, ясени, вязы). На улицах, на склонах гор они очень могучи в два-три обхвата. И во всем этом обширном природном парке главенствуют березы. Глубина некоторых оврагов в Плёсе достигает тридцати метров. По обрывам — орешники, осинники, жимолость. Сухой воздух, смягченный рекой Волгой свеж и чист.

Транспорт

В Приволжске имеется сеть городского транспорта, состоящая из маршрутных такси.

Приволжск является транспортным узлом на федеральной трассе Р600, находясь на одинаковом расстоянии как от Иванова, так и от Костромы.

Из Приволжска осуществляются регулярные автобусные рейсы по городам Ивановской области, а также в Волгореченск, Кострому, Москву. Из Приволжска каждые 20 минут отправляется экспресс — маршрутное такси до Иванова.

По железной дороге пассажирского сообщения нет.

От Чувиля до Плёса

Как рассказал нам заведующий кафедрой истории России ИвГУ Кирилл Балдин, самые древние города Ивановской области – Плёс и Юрьевец. Что интересно, оба топонима – явно славянские по происхождению.

Долгое время официальной датой основания Плёса (Приволжский район) считался 1410 год, когда, по летописным сведениям, «князь великий Василий Дмитриевич повеле рубити град Плесо». Само слово «плес» в древности имело значение «озеро» или «отрезок реки от поворота до поворота».

Но существует мнение, что город этот князь, сын Дмитрия Донского, велел тогда лишь отстроить вновь. Место удобное: во-первых, Волга на этом участке не петляет, предоставляя широкий обзор окрестностей; во-вторых, в ее русле проходил каменный лабиринт из Винной и Косой гряд, затрудняющий беспрепятственный проход судов. А местные лоцманы показывали дорогу лишь после предъявления пропускной грамоты или уплаты пошлины.

Директор плёсского музея Древнерусской семьи Павел Травкин считает, что Плёс намного древнее: основан в XII веке Юрием Долгоруким, как и Москва. Кандидат исторических наук также рассказывает (с этим мнением согласны не все его коллеги), что задолго до славянского города, еще с IV века до н. э. роль объединяющего центра округи играл известный по легендам «град Чувиль», крепость в местечке Алабуга, в 12 километрах ниже по течению Волги. Его основатели – поволжские финны, предки мерян. Легендарный Чувиль, считает Павел Травкин, просуществовал до XII века, передав эстафету северному форпосту Ростово-Суздальской Руси. Тогда, подобно тому как на южной окраине своих владений Великий князь Юрий основал Москву, на северной границе он срубил крепость Плёс. Упоминание о городе найдено в Новгородской летописи за 1141 год. Древность Плёса подтверждается и материалами археологических исследований.

После ордынского разорения 1238 года Плёс быстро восстановился, и в конце XIV века он фигурировал в «списке русских городов дальних и ближних» (принятое в исторической науке название особой статьи-приложения географического характера, помещаемой в русских летописях и рукописных сборниках). Но и Травкин согласен с тем, что «звездный час» Плёса пришелся всё же на 1410 год, когда здесь построили новую могучую крепость, возведенную по последнему слову военной техники того времени.

Интересные факты о Плёсе

Тверской купец Афанасий Никитин в своем известном «Хождении за три моря» упоминал о том, как его беспрепятственно пропустили на плесской таможне. Город также участвовал в освоении Приуралья и Урала: здесь формировались экспедиционные военные отряды. А в 1612 году Плёс принял ополчение князя Дмитрия Пожарского, освободившее Москву от польско-литовских интервентов.

Статистика по COVID–19 в Приволжском районе

8 (выздоровели 3) Случаев заражения Пока ученые не создали эффективную вакцину и лекарство от COVID–19, чтобы защитить себя, следует предпринимать такие меры:

- Соблюдать режим самоизоляции — отказаться от посещения общественных мест, ограничить контакты с другими людьми, не выходить из дома без необходимости;

- Проводить регулярную гигиену и санитарную обработку рук и поверхностей;

- При появлении симптомов респираторного заболевания немедленно позвонить на горячую линию или вызвать врача на дом;

- Внимательно следить за последними новостями в Приволжске и стране.

Отслеживая подтвержденные данные и распространяя их в социальных сетях, вы можете сами оставаться в курсе событий и повышать информированность населения. На фоне большого числа фейковых новостей, особенно важно знать, правда или нет, представленная информация. Только сплоченность и социальная ответственность поможет быстро справиться с угрозой.

Культура

В городском доме культуры проводятся концерты городских, районных, областных исполнителей эстрадной песни, рок-фестивали, молодёжные дискотеки, творческие вечера, масштабные мероприятия, конкурсы (в том числе «Приволжская красавица», «Миссис Приволжск», «Супер бабушка» и др.), собрания клубов по интересам. Дом культуры владеет большим концертным залом на 600 мест, конференц-залом (лекционным залом) с мобильными посадочными местами, обширными площадями для выставок и др.

Помимо Дома культуры в городе действует стадион «Текстильщик» с трибунами на 1000 зрителей, футбольным полем с лучшим естественным травяным покровом на территории Ивановской области, хоккейной коробкой, которая в зимний период зачастую используется в качестве городского катка (единственного в близлежащих городах, в том числе Фурманов, Волгореченск, Плёс) с отличным качеством льда.

Главным городским праздником является День города, который традиционно проходит во второе воскресенье июня в День работников текстильной и лёгкой промышленности. Обычно в этот день на стадионе «Текстильщик» и прилежащем Василевском парке проходят народные шествия, играют живые оркестры, работает ярмарка народных умельцев, проходит торжественная церемония открытия дня города с последующим концертом на главной площади города (пл. Революции), фейерверком и праздничной дискотекой.

Другие интересные места Ивановской области

Продолжая тему, вкратце расскажу о других местах Ивановской области, достойных посещения.

Палех

Это небольшой поселок в Ивановской области, известный своими народными промыслами. Когда-то он был знаменит своими иконописцами, по после революции им пришлось переквалифицироваться, и в 1920 году родился новый промысел – знаменитая Палехская лаковая миниатюра. Она всегда на черном фоне, символ Палехской лаковой миниатюры – жар-птица, которую можно увидеть на многих работах.

Анна

Изделия недешевые, но в самом Палехе цены на них ниже, чем где-то еще.

Поселок рад своим гостям. В нем расположено несколько интересных музеев, а также храмы. Имеется несколько небольших гостиниц с невысокими ценами. Добраться сюда удобнее на автобусе из Шуи или из Иваново.

Кинешма

Город расположен в 100 км от Иваново на правом берегу Волги, которая в этом месте представляет из себя широкое Горьковское водохранилище. Здесь конечная станция поезда из Москвы, который идет в Иваново (расписание и стоимость смотрите ЗДЕСЬ.

Также город соединен автобусным сообщением с разными городами России. Расписание и стоимость можно посмотреть ЗДЕСЬ. Город знаменит своим театром – одним из старейших в России, храмами, старинными зданиями и музеями: художественным, краеведческим, музеем театра имени Островского. Здесь расположен музей валенка с самым большим валенком размером 186 см, музей отечественного автопрома и другие.

Шуя

Шуя – третий по величине город в Ивановской области (после Иваново и Кинешмы). Когда-то он былкрупн ым центром текстильной промышленности, в настоящее время в городе осталась всего одна ткацкая фабрика “Шуйские ситцы”, а таакже несколько швейных предприятий.

Действуют музеи: литературно-краеведческий музей Константина Бальмонта, краеведческий, музей мыла.

| Отель | Звездность | Скидка | Цена до скидки | Выберите даты |

| Гранд Отель Шуя | ★★★★ | Посмотреть отель | ||

| квартира | Посмотреть отель | |||

| Семейные апартаменты на Милиционном | Посмотреть отель | |||

| Золотой Лев | Посмотреть отель | |||

| Hotel Staraia Shuya | Посмотреть отель |

О городе Приволжск

Историческая справка

Начало освоения человеком современной территории.

История заселения и освоения Верхнего Поволжья уходит в глубь веков. Первые поселенцы появились здесь с незапамятных времен. Раскопки курганов, топонимика указывает на то, что территория нынешнего Плеса была заселена ранее девятого века. Тогда здесь обитали угро-финские племена: меря, мурома, весь. Постепенно эти племена были оттеснены за Волгу, часть слилась со славянами.

2.Образование города, района.

Район образован в 1983 году. В состав района входят 5 поселений: 2 городских поселения и 3 сельских поселения. Всего на территории района расположены 106 населенных пунктов. Приволжский муниципальный район расположен в северной части Ивановской области и граничит с Костромской областью. Северной границей района является река Волга. По западному краю течет речка Шача. С северо-запада на юго-восток течет река-канал Волга-Уводь. Площадь, занимаемая районом, – 601,8кв.км. Расстояние от г.Приволжска до областного центра 55км.

Просторы Приволжского района дают широкие возможности для развития рекреационного туризма. Знаменитый волжский город Плес с прилегающими к нему землями обладает наибольшим туристско-рекреационным потенциалом. Плес обладает несомненными конкурентными преимуществами в сравнении с другими городами и территориями Ивановской области. Территория подходит для масштабного развития туризма и с точки зрения сформировавшегося потока туристов, и с тоски зрения перспективы его наращивания, в частности- культурно- познавательного, делового, событийного и других видов туризма. В целях развития на территории района туристической отрасли разработана областная программа «Развитие туризма в городе Плес».

3.Население.

Численность населения района, по последней переписи населения, в 2010 году составила 26,3 тыс.чел., в том числе 20,4 тыс. чел. городского и 5,9 тыс.чел. сельского.

4.Исторические поселения.

В состав Приволжского муниципального района входят 2 городских и 3 сельских поселения:

1) Плесское городское поселение.

Город Плес – это старинный, необычно живописный город, с богатейшей историей. Возникновение Плеса как города – крепости относится к концу 12 века. Плес расположен на реке Волга, по которой проходит граница с Костромской областью. Правый берег, на котором построен город, особенно высок. Перепады рельефа здесь достигают 50 метров. В 12-15 веках формируется основная градостроительная композиция, дошедшая до наших дней. На высоком холме располагалась крепость, вдоль Волги тянулся городской посад, вокруг разрастались слободы, в которых развивались различные ремесла. Значение Плеса как укрепленного пункта утрачивается только к 17 веку. В этот период он становится центром обширного церковного округа.

В конце 1770-х годов Плес ненадолго становится уездным городом Костромской губернии, позднее он вновь переводится в разряд заштатных городов. В этот период в городе селится большое количество купцов, развивается оптовая торговля. В городе и окрестностях строятся фабрики, заводы и мастерские. В последней четверти 19 века, в связи с постройкой в 1971 году железной дороги в г.Кинешма (приблизительно 60 км. вниз по Волге), город в значительной степени утрачивает былое экономическое значение как место пересечения торговых путей. Плес превращается в тихий мещанский городок. До настоящего времени город прекрасно сохранил средовую застройку конца 18 – начала 20 века. Через город проходят два важнейших в европейской части России туристических маршрута «Золотое Кольцо» и «Волга». Плес – это городок, где достигнута подлинная гармония архитектуры и природы, где архитектура стала частью неповторимого волжского ландшафта. С 1982 года начал функционировать Плесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, в состав которого входит Дом-музей И.И.Левитана, музей Пейзажа, выставка декоративно-прикладного искусства, историческая экспозиция. Создан музейно-выставочный комплекс в здании бывших Присутственных мест на Соборной горе. Фондовые коллекции музея-заповедника 18,5 тысяч единиц хранения. Территория музея- заповедника составляет 78га, заповедная территория – 256га, зона охраняемого ландшафта – более 20000 га. Площадь Плесского городского поселения составляет 8,47 кв.км.

2) Приволжское городское поселение.

Город Приволжск упоминается в 1484 г. как «монастырское село». Приволжск (ранее село Яковлевское) интересен как одно из мест, где зародилось фабричное постоянное производство. Истоком его послужило домашнее ткачество крестьян. Село Яковлевское издавна славилось своими холстами, полотенцами, салфетками.

В настоящее время в ассортименте продукции, выпускаемом ООО «Яковлевская мануфактура» жаккардовые изделия, столовое белье, скатерти, дорожки, полотенца, холст полотняный, скатерное полотно. Льняные и полульняные ткани, а также ткани костюмно-плательные и бельевые.

Продолжая давние традиции ювелиров Приволжского края ЗАО «Приволжский ювелирный предлагает приобрести ювелирные изделия из золота и серебра. В выпускаемом ассортименте ювелирных украшений есть кольца, серьги, подвески, гарнитуры, цепи, браслеты с различными вариантами вставок — фианит, шпинель, циркон, топаз различных цветов и оттенков, — культивированный жемчуг, — природные камни: змеевик, яшма, чароит, агат, аметист, хризолит и т. д.

Всего свыше 2000 артикулов. Ассортимент изделий постоянно обновляется. Около 10% продукции экспортируется.

Памятники истории и культуры.

Музей-заповедник и заповедная территория находятся в черте города, охранные зоны музея-заповедника расположены на территории Приволжского, Вичугского и Заволжского районов. В состав музея-заповедника входят 118 памятников истории и культуры. Плес посещали В.В. Верещагин, И.Е. Репин, Ф.А. Васильев, Ф.И. Шаляпин и другие известные деятели культуры.

За 2007год Плесский музей-заповедник посетили 117 тысяч человек, в том числе иностранных туристов – 2,2 тысячи человек.

ИСТОРИЯ ГОРОДА

Город Приволжск

Какова его «биография»?

Никто не знает, когда поселились первые люди на берегах речки, которая зовется Шачей. Известно только, что село Яковлевское древно, что образовалось оно задолго до XV века. Город Приволжск был образован в 1938 году из большого фабричного села Яковлевское и двух деревень Рогачево и Василево. В истории государства Российского Н.М. Карамзина, есть упоминания о том, что место разрушенных поселений называли в древности городищами.

Есть Городище и у нас, на берегу р.Шача, несущей свои тихие воды в матушку Волгу. В трех верстах от Приволжска, близ д.Поддубново, на одном из поворотов реки можно увидеть удивительный по своей красоте пейзаж. Об этом уголке существует предание: Оно гласит о том, что в далекую старину, на земли Костромские совершались набеги Казанских татар. Отдельные их отряды промышляли по Волге, поднимались и в верховья малых рек. Один из отрядов доплыл до большого селения и остановился, чтобы его разрушить (сейчас это д.Тарханово). Разгорелось жестокое сражение, местные жители встретили грабителей с рогачами. Разбойный отряд был уничтожен. От туда и повелось название, «Рогачи» (д. Рогачево) входит в черту г. Приволжск и микрорайон носит название Рогачи. С тех пор крутобережье, где проживали наши храбрые предки, называется городищем, а противоположный берег — Погиблицами. Раскопки, проводившиеся в 1895 году археологом Ф.Д. Нефедовым, подтверждают, что здешние места были обитаемы, сохранились многочисленные курганы. При исследовании одиночных погребений были найдены железные ножи, что свидетельствует о захоронении воинов. Могильники относятся к 12-15 векам.

Здесь зародилось льняное полотняное производство. Село Яковлевское упоминается в 1484 году, как «монастырское село», оно было в управлении Иватьевского монастыря, одного из богатейших на Руси. В 1844 году правительственная комиссия, изучавшая состояние промышленности, приехала в Костромскую губернию. Посетив Нерехту, Середу-Упину, чиновники ехали в Плес. Случилось так, что при переезде вброд через неглубокую речушку Шачу возле села Яковлевского у прогонной кибитки развалилось колесо. Кучер от души ругал местных крестьян, которые, по его мнению, все мошенники и нарочно завалили брод камнями, чтобы лошади теряли подковы, а телеги ломали колеса. С горем пополам дотянула подвода до ближайшей кузницы Сосипатра Сидорова — мужика хитрого, кряжистого, с бородой-лопатой, подгоревшей у горна. Не впервые приходилось ему чинить колеса, ковать лошадей — можно сказать тем и жил. И неплохо жил. Что же касается камней на броду, кучер не ошибся. Было в этом немалое участие Сидорова.

Человек нелюдимый, обычно не лез к проезжим с разговорами: порядится о плате и за дело. А тут гости сами беседу завели. Спросили, есть ли окрест ткацкие заведения, в которых лен работают? -Как не быть,- ответил Сидоров. -Почти, в каждом дому есть, но теперь больше для себя работают. Правда, в Плесе Ермолин с Зубаревым – тамошние купцы – раздают пряжу на домоткачество, да, говорят, и те свертывают дело. Никакого прибытка не стало. Все дешевеет, да и заморский товар перешибает наш. Крестьяне и льну стали меньше сеять. Тоже нет сбыту. Одним словом, хромает это дело, вроде вашей повозки. -А раньше? – спросил чиновник. -Раньше и говорить нечего. Весь край в основном кормился этим делом… А вы, случаем, не мануфактуру ли в наших местах надумали ставить?- спросил Сидоров. -Нет у нас дело важнее, Государственное. Надо нам уяснить — отчего полотняный промысел захирел, да как его вновь поднять. -Охотников подымать немного найдется. -Кто начнёт, тот не прогадает. Есть прожекты о больших льготах для первых фабрикантов. Так что, бросай молот и заводи полотняное дело. — Куда уж нам, — отмахнулся Сидоров. Чиновник уехал, а разговор с ним запал Сидорову в душу. Хоть и негоже бросать промысел, которым дед и отец занимались, да ведь если в самом деле будут льготы, то можно сколотить капиталей, а там видно будет, расширять дело или бросать. Главное – не пускать все в оборот.

Всю зиму 1845 года разъезжал Сидоров по ярмаркам, скупал льняную пряжу. Стоила она дёшево — полтора рубля пуд, а при покупке оптом и того дешевле. Почти все деньги свои спустил на пряжу, а дом и двор превратил в сновальню. И взрослые, и дети занимались размоткой пряжи, готовили основы. Вскоре своим «яковлевским» крестьянам, а потом и в соседние деревни начал Сидоров раздавать основы. Всех ткачей знал в лицо, потому на первых парах отдавал без расписок, под честное слово. Условия были просты: получай образчик товара — скатерть, салфетку, или дорожку, а расчет в конце работы: по полтора рубля с основы. Пока по деревням стучали станы, Сидоров переделал кузнецу в бучильню, где с помощью золы отбеливал товар. Длинные холсты расстилались на лугах вдоль Шачи и белились росою да солнцем. Дела шли на лад. В 1862 году Сидоров построил трёх этажное каменное здание фабрики на 35 ручных станков. 1870 году была открыта механическая фабрика на 200 станков. 1870 год считается годом основания Яковлевского льнокомбината. Несмотря на крепкую руку и капиталы Сидорова в Яковлевском добавились новые владельцы — В.Дороднов, который в 1864 году возле д. Василево построил сновальню, ручного беления. В 1870 году построил каменное здание, в котором вырабатывалось исключительно столовое бельё. В 1879 году на другой стороне села Яковлевское, близ д.Рогачи построилась еще одна фабрика Е.С.Крымова. Так возникли в Яковлевском 3 крупных фабрики: Яковлевская (в центре села); Василевская (близ д.Васили); Рогачевская (близ д.Рогачи).

Сторона Приволжская издавна славилась добрым льном, умельцами по изготовлению ручных ткацких станков, мастерами ткачества и отделки холстов. В крае традиционно сеяли много необходимого для ткачества. Льна-долгунца. Хорошие сухопутные пути, Волга, позволяла яковлянам легко и быстро добираться до ярмарок во Владимире, Нижнем Новгороде, Костроме, Ярославле и Москве. Основная причина успеха яковлевских ткачей в том, что овладев в совершенстве ткачеством, они одни из первых на Руси научились набивать «красочные» полотна — «Яковлевские». Продукция фабрики С.Сидорова трижды в 1873, 1883 и 1889 годах получала золотые медали на международных выставках, а в 1896 году на выставке в Нижнем Новгороде удостоилась чести именоваться поставщиком императорского двора. Золотые медали на международных выставках, выставках в Нижнем Новгороде(1896г.); Стокгольме (1897г.); Париже (1900г.) и большая золотая медаль в Одессе (1910г.). К 1915 году село Яковлевское стало крупным промышленным центром. Высококачественный товар заполнил магазины Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Харькова, Одессы, и пользовался большим спросом за границей. В 1918 году Яковлевские фабрики была национализированы, и в 1920 году объединены в комбинат.

Разные были страницы истории предприятия годы борьбы, поражений, побед. Новое время — большие надежды. Ударники, стахановское движение, время военное, время мирного труда, второе рождение. Это исторические страницы одного из старейших предприятий страны, его революционных, боевых и трудовых традициях, которые вписаны в история отечественного льноткачества. Указом президиума верховного совета СССР от 1 декабря 1970 года за успешное выполнение государственных заданий, по выпуску продукции ,высокие темпы роста производительности труда и в связи со 100 летием со дня основания Яковлевский льнокомбината награжден орденом трудового Красного знамени. Яковлевские скатерти гордость нашего города края страны.

Зарождение ювелирного дела

в селе Яковлевское — явление не случайное. Сказалось соседство с селом Сидоровское, той же Костромской губернии, где проживали ювелиры высокого класса: серебряники, чеканщики, медники и гранильщики. Связь сел Яковлевское и Сидоровское была самой тесной. Они располагались всего в 12 верстах друг от друга, на одном торговом тракте. В ту пору и стали появляться в Яковлевском кустари, перенимавшие мастерство ювелирного дела. В 1934 году было положено начало возрождения ювелирного промысла. К этому времени из села Сидоровское приехал потомственный ювелир. Было принято решение дать название новой артели «Красная Пресня» в память об участии Ивано-Вознесенских рабочих в боях на баррикадах 1905 года в Москве. Сейчас это крупное предприятие, которое занимается выпуском изделий из золота, серебра и цветных металлов. Изделия завода сочетают в себе изысканный дизайн, высокое качество, разумную цену, и бережное отношение к традиции русского ювелирного искусства. Наши мастера, по оценкам авторитетных специалистов, не отстают от требований современной изменчивой моды, не поддаваясь при этом зарубежным влияниям; они идут своим путем, наследуя и развивая богатейшие национальные традиции русского ювелирного искусства с неповторимостью его стиля, с его обворожительной и одновременно скромной, мягкой красотой.

Над городом высится Николаевской собор

— великолепный памятник архитектуры конца 18 столетия. Особенно хороша шатровая колокольня собора, словно игла, вонзается она в небо. Здесь же Никольский женский монастырь со святым источником и купальни. Не секрет, что в Свято-Никольском женском монастыре находится список с Чудотворного образа. С давних времен известен чудотворный Тихвинский источник. По преданию близ того родника произошло явление иконы Тихвинской Богоматери. Здесь была построена часовня. Святой источник дарован для утешения и укрепления людей.

Значительная часть Приволжского района входит в «Золотое кольцо» России.

В состав Приволжска входит город Плес – жемчужина Волги

. Плёс был основан Великим князем Московским Василием Дмитриевичем, сыном Дмитрия Донского, в 1410 году, в год Грюнвальдской битвы как укреплённый сторожевой пункт, который охранял бы подступы к Москве, приволжским городам и особенно Костроме, от набегов с востока. Плёсское притяжение, что именно влечёт сюда путешественника, художника. Ответ на этот вопрос, на это вопрос, лежит в истории города, и напрямую связан с именем Исаака Ильича Левитана. Своими глазами увидеть Плес, особенно после того, как он был включен в орбиту «Золотого кольца», стремится все больше людей из разных городов и весей. Но Плес влечет не только экскурсантов. Левитановский Плес манил и манит тысячи туристов и паломников. На протяжении веков с разной целью использовались природные особенности города: удобнейшее место для крепости в средние века, замечательное положение города для торговли в веке девятнадцатом, Плес – здравница в веке двадцатом, своеобразный туристический центр глубинной России в веке двадцать первом.

Приволжск — родина народного артиста СССР Альберта Борисова. Вам не знакомо это имя? Ну, как же: Свирид Голохвастый из комедии «За двумя зайцами», безумный инженер Гарин из фильма «Гиперболоид инженера Гарина», одноногий пират Джон Сильвер из приключенческого «Острова сокровищ» и многие-многие другие запоминающиеся роли. Внимательный читатель наверняка заметил нестыковку: в этих картинах снимался Борисов, но не Альберт, а Олег. Это покажется странным, но Альберт и Олег Борисовы — одно и то же лицо. Двумя именами талантливый советский актер Олег Борисов обязан своей матери — нашей землячке. Об этом рассказала его вдова Алла Романовна на вечере памяти в общественно — историческом музее Приволжска. Супружеская пара гостила в этих краях единожды — на 50-летии города. Тогда Олегу Борисову присвоили звание «Почетный гражданин Приволжска». Спустя 18 лет с той памятной встречи и 12 лет со дня смерти актера Алла Романовна вновь ступила на родную землю мужа по приглашению приволжан. С этого дня в приволжском музее есть кассеты, книги и отдельная фотоэкспозиция из семейного архива Борисовых: Олег в жизни, в кино и театре. Все это в благодарность передала вдова актера. Была у нее задумка во второй половине дома в Подмосковье сделать музей, но это слишком дорого и хлопотно. Поэтому любимая скрипка, одежда его знаменитых персонажей и фрак, в котором Олег Борисов получил премию на Венецианском фестивале за иностранный фильм «Единственный свидетель», будут переданы в приволжский музей. И награды. Последнюю государственную премию Украины им. Шевченко он получил посмертно.